A lo largo de los años, he emprendido un viaje en busca de un pasado marcado por el exilio. Tuve la fortuna de conocer a gentes cuyas obras, moldeadas por su condición de expatriados, resonaban con el eco de la partida y el apego a los valores de una vida que dejaron atrás. Esta experiencia se manifestaba como un desgarro del destino, que a menudo se infiltraba de manera clandestina en las creaciones de los artistas o en las actitudes de las personas. Siento que cuando las palabras escasean, la mente desborda los lenguajes permitiendo que se revelen las alegrías, las penas y las nostalgias en todo lo que hacemos. Es posible que esa reflexión me ha llevado a encuentros significativos entre tantos puedo mencionar a Willy Menz.

Eran los años 1860, este contexto de la emigración, se revela una etapa específica del desarrollo económico y demográfico para los europeos que intentan la aventura en América . Europa, envuelta en la efervescencia de la revolución industrial, experimenta la prosperidad que distribuye de manera desigual los beneficios. La agricultura se transforma, la propiedad de la tierra es un factor de esta inmigración masiva, pues el continente atraviesa la dificultad de no poder compartirla y no es posible para un campesino de ascender en la escala social. Esto, lleva a innumerables almas a dejar atrás sus tierras, a causa de las malas cosechas, de la pobreza, de explosión demográfica y que las industrias urbanas no alcanzan el nivel necesario para acoger a estos nuevos buscadores de oportunidades, el proletariado.

Las guerras de Bismarck, la sombra de la represión, la discriminación política y religiosa, en otros territorios de Europa, han dejado una huella profunda en el alma de estas gentes. La russificación, un intento de homogeneizar culturas, se suma a la pobreza y la violencia que asolan a muchos rincones del continente, convirtiéndose en el motor que impulsa a miles de migrantes a buscar un nuevo destino. En este contexto, la búsqueda de una vida mejor se convierte en un viaje compartido, donde las esperanzas y los sueños se entrelazan en una travesía hacia el el nuevo mundo, un camino que muchos emprenden con la firme determinación de escapar de las penurias que los ahogan.

La revolución industrial inventa el motor a vapor y la aplicación en los barcos que pasan se ser impulsados por el viento a hélices sumergidas lo que transforma la experiencia de la migración, acortando el tiempo del viaje y facilitando el intercambio de bienes entre continentes. Estos barcos, que surcan los océanos, no solo traen consigo materias primas de América, sino que también regresan cargados de historias de vida, de anhelos y de sacrificios. Sin embargo, el viaje no está exento de peligros; se estima que un 15% de los migrantes no logra alcanzar su destino, dejando tras de sí un rastro de dolor y pérdida. Alemania, con sus puertos de salida como Bremen y Hamburgo, se convierte en el punto de partida de esta odisea, donde la esperanza y la incertidumbre se entrelazan en cada paso que dan aquellos que se aventuran a dejar atrás su hogar. A partir de 1815 a 1930 Europa pierde mas de 60 millones de personas en este sueño americano.

Bremen, desde los albores del siglo XVIII, ha sido un faro comercial que conecta a Europa con América, un lugar donde el aroma del café y del té se entrelazan con las paques de de algodón en un baile de comercio y cultura. En 1673, se estableció la primera casa del café en los territorios de habla alemana, en este lugar. Un acontecimiento que marcó un hito en la historia del comercio y que simboliza la llegada de nuevas influencias y sabores. Este intercambio no solo ha enriquecido la economía, sino que también ha tejido una red de relaciones humanas que trascienden fronteras, uniendo a personas de diferentes orígenes en un mismo deseo de prosperidad y libertad.

Fue en este ciudad llamada Bremen que tuve noticias de este quetzalteco, Willy Menz. Yo estaba en busca de mi destino, andaba con este síndrome del desterrado, el de peregrinar de un lado para otro. Siempre había soñado con “El mar del norte” no se porque este nombre había sonado siempre en mi memoria como un acufeno desde el primer día que lo escuché. Entre uno de esos días de vacaciones de noviembre de 1985 con la complicidad de mi esposa Bernadette, mi hijo Zipacna y un conejo que se llamaba Josein salimos para unir mi pasado de guatemalteco y El mar del norte.

Vaya que mi sueño tenia razón. Unos 1600 kilómetros de Cannes a Bremen atravesando Holanda por el Afsluitdijk en camping car. Todas las bellezas del planeta son incomparables y todas provocan sentimientos que se van desgranando con los años que pasan y el sabor del recuerdo es mas azucarado, ver plantaciones de maíz al borde del mar, ver trigales mojarse por un vaivén de las olas. Es magnifico el camino en dirección de Bremen pasando por El Mar del Norte.

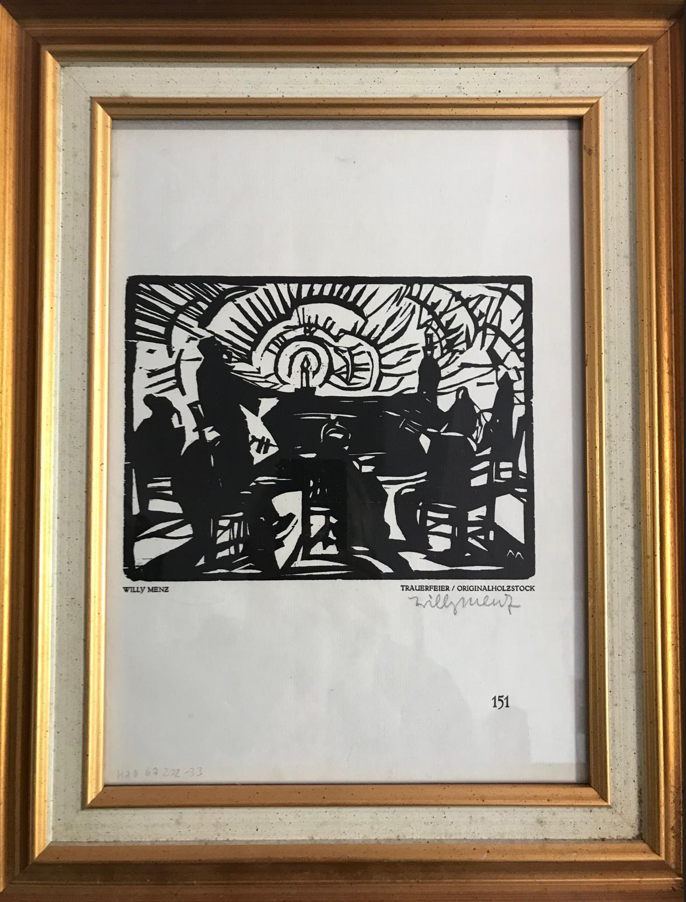

Me recuerdo que caminamos por el borde del rio Weser a Bremen por un barrio de calles adoquinadas, casas de techos puntiagudos, con ventanas en todos los muros posibles. Fue por una de esas calles en una galería de pintura que divisé un cuadro de un pequeño puerto de pescadores,con unos veleros, era una playa, extrañamente sin personas y abajo del cuadro una información:

“ Zu Willy Menz (16.01.1890 Quetzaltenango (Guatemala) – 10.02.1969 Bremen)”

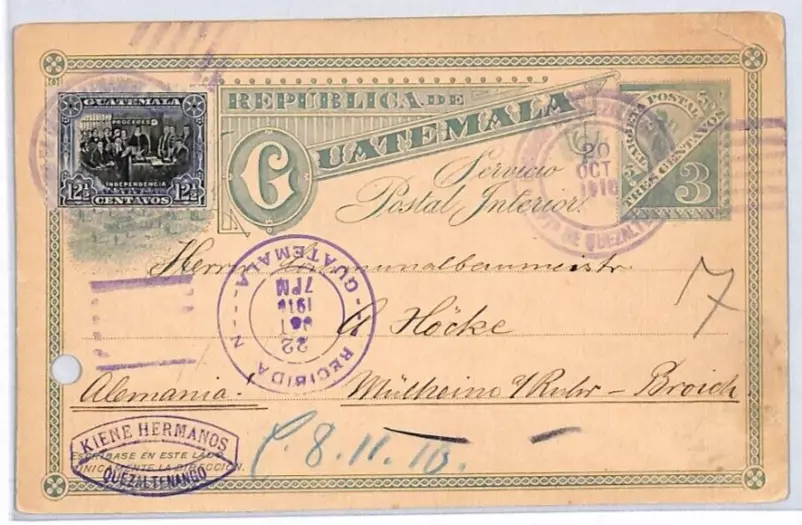

Así fue come encontré a Willy Menz, indagando sobre el de porque nació en Quetzaltenango. Supe que: Su padre se llamaba, Wilhelm Augusto Gottlieb Menz de profesion carpintero y que falleció en 1923 que su madre se llamaba Anna Lovise Krebs originarios de la ciudad de Celle Alemania. Wilhelm Augusto Gottlieb llego a Guatemala en 1883 de profesión comerciante que ya estando bien establecido en la Colonia alemana de Quetzaltenango hizo venir 1889 quien fue su esposa y madre de Willy Menz Anna Lovise Karnstedt Rediguer nacida en Nordhausen, hija de Juan christobal Federico Karnstedt propietario de carruajes y de arnés de alquiler para caballos y de Federica Luisa Rediguer originarios de Nordhausen.

La mayoría de los colonos que se aventuraron a nuevas tierras eran jóvenes de entre 16 y 25 años, solteros y llenos de sueños. Desde el siglo XVI, la presencia femenina en las colonias españolas era escasa, ya que las mujeres no superaban el 30% del total de inmigrantes. En el siglo XVII, más de tres cuartas partes de los siervos que dejaron Inglaterra eran hombres o niños, Aunque se dice que los colonos británicos llegaron a las Américas en grupos familiares, la realidad era que los hombres dominaban casi todas las corrientes migratorias, dejando a las mujeres en un papel secundario en esta travesía hacia lo desconocido.

El éxito en sus nuevas vidas permitió a algunos emigrantes regresar temporalmente a sus hogares, donde podían reencontrarse con sus familias y su tierra natal. Así, muchos hombres solteros emprendían el viaje de regreso a sus países de origen en busca de una compañera que quisiera compartir esta ventura del destierro, mientras que otros optaban por la vía epistolar, encontrando su pareja a través de cartas, uniendo corazones a la distancia en un tiempo donde el amor podía florecer incluso sin el roce físico.

Es posible que esto haya sucedido con el encuentro de la Familia Menz o quizás siendo oriundos de la misma región alemana los padres hayan hecho un arreglo entre las familias. Debido a esto la señorita Anna Lovise Karnstedt viaja a Guatemala con un documento escrito de las propias manos de su madre donde acordaba el permiso a su hija de contraer matrimonio con su novio el señor Menz. La señorita Lovise Karnstedt era huérfana de padre la responsabilidad recaía en la madre viuda podía firmar el documento. *

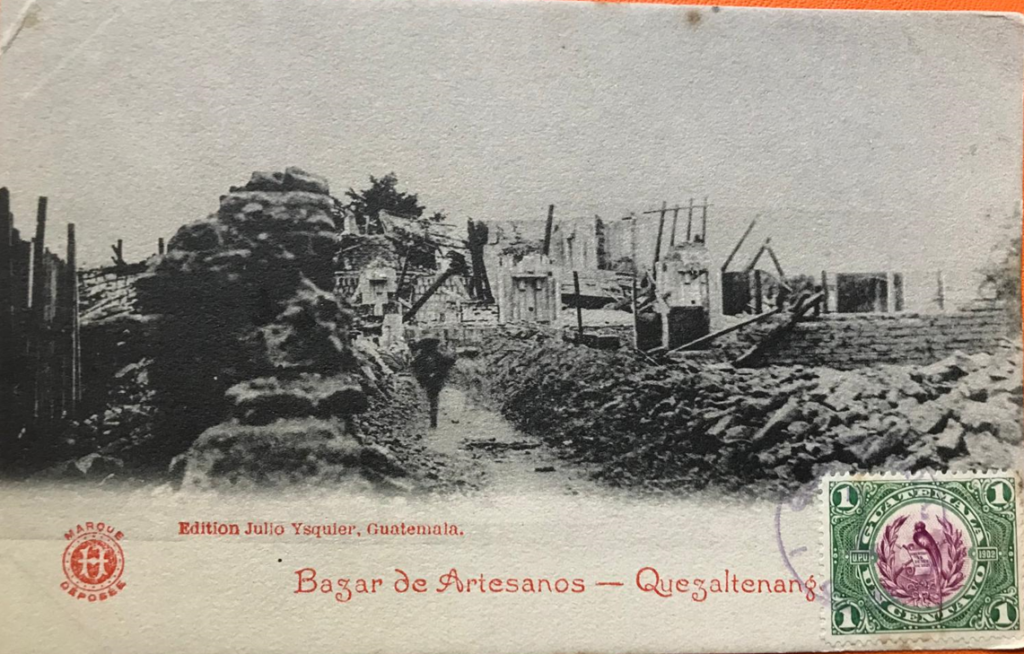

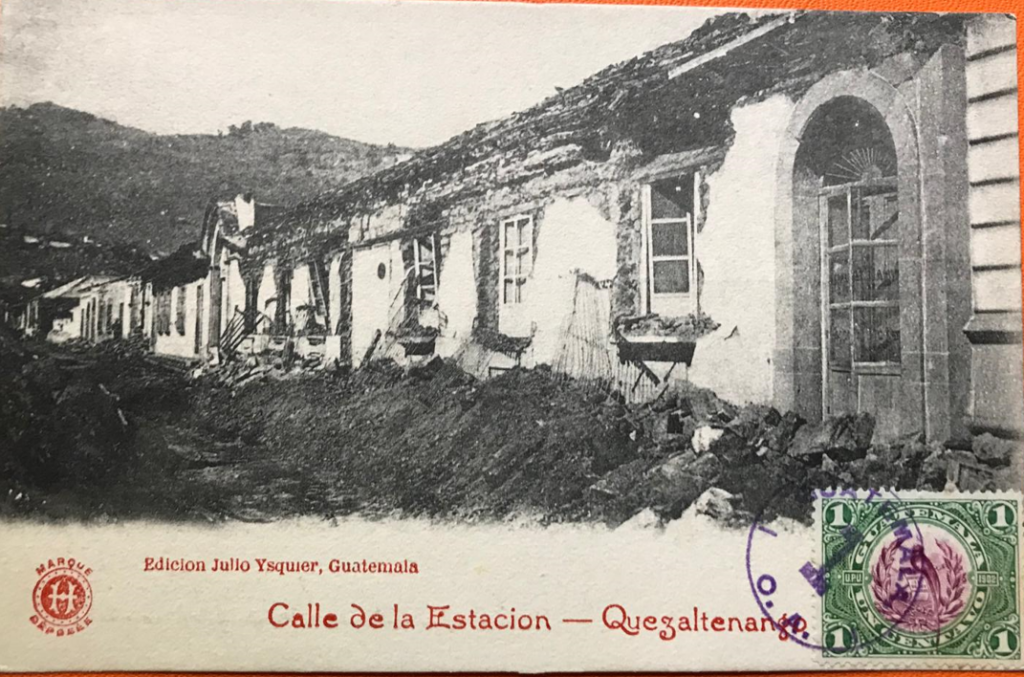

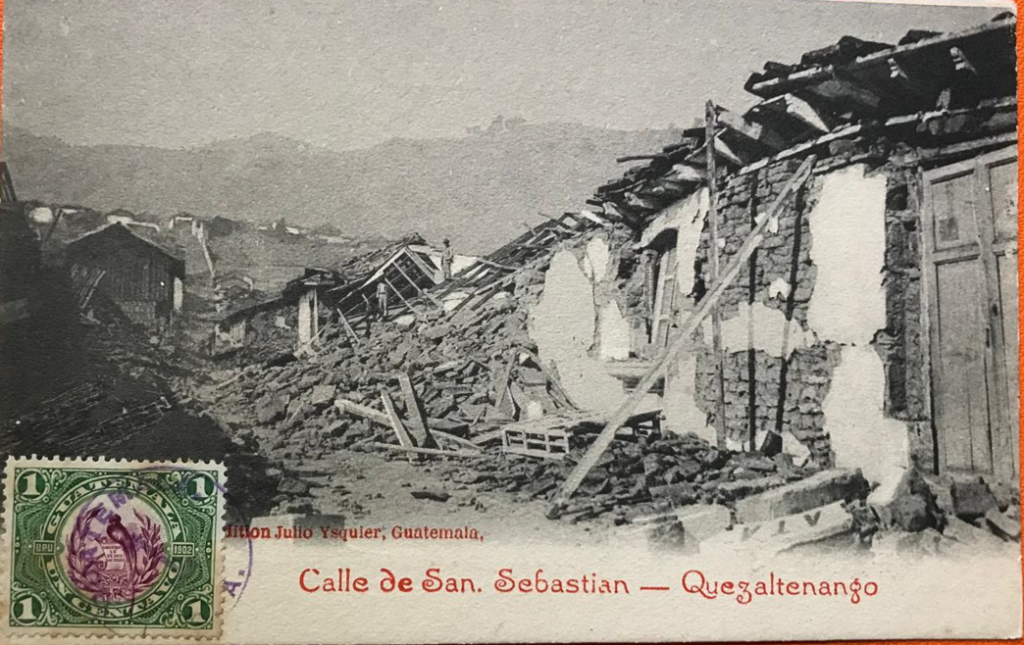

El 16 de enero de 1890 nace Willy Menz en Quetzaltenango. En 1892. La familia regresa a Bremen después la empresa familiar fuera dañada por el terremoto de San Perfecto.

Una catástrofe para Guatemala donde murieron por causa directa algunos miles de personas. El inicio de la decadencia de Estrada Cabrera. Los ingleses presionan al presidente por las deudas de Reyna Barrios, la oligarquía se disputa el poder haciendo creer al pueblo guatemalteco que es una “revolución” la busca del poder aunque el verdadero objeto de esta pelea era por las ganancias que este procura. Fue asta 1944 con la “Junta revolucionaria” que se puede hablar de cambio. Era el final de la 2da guerra mundial modificar la forma de poder era ineluctable.

El 4 de agosto de 1902 nace su hermana Ilse Anna Menz quien fue bautizada el 5 de julio de 1903 a Bremen.

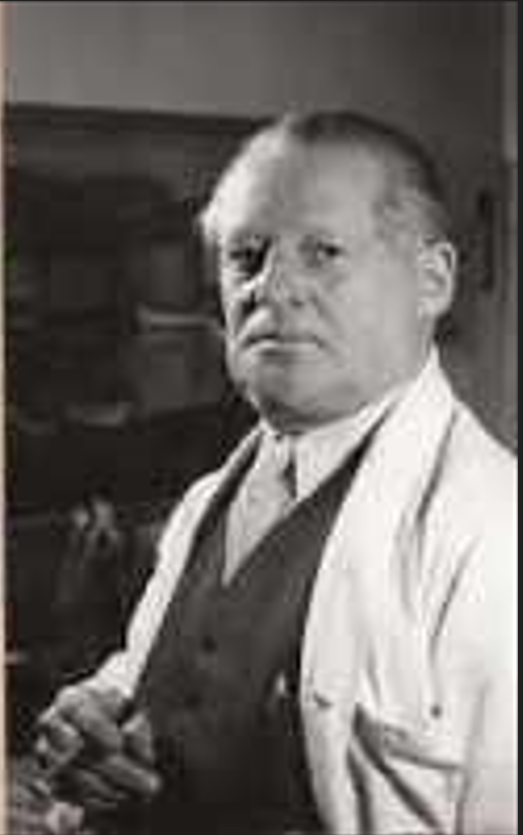

De 1905 a 1910 asiste a la escuela de artes aplicadas de Bremen 1908 se interesa a la litografía en en los talleres de Casten & Suling (Bremen); miembro del movimiento de »Las aves migratoria.«

Estudia en la Academia Real de Artes Gráficas y de la Industria del Libro de Leipzig, seguidamente, fue alumno del maestro Franz Hein, hizo estudios de pintura en Rautendorf, Publico’ una serie de dibujos a la pluma “ vistas del viejo Bremen” viajo varias veces a Worpswede.

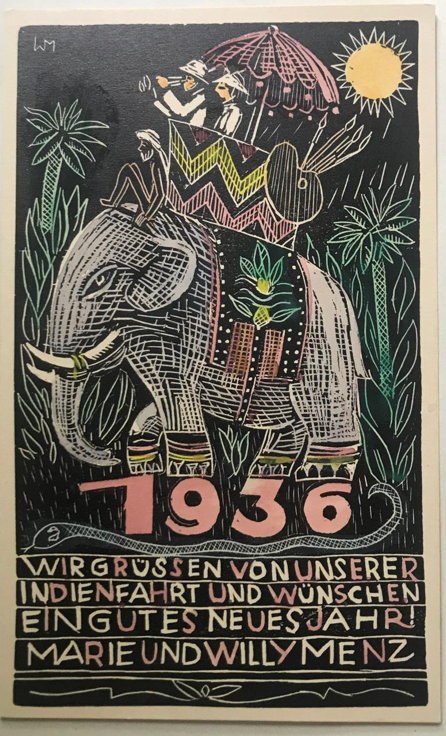

1911 a 1915 después de terminar sus estudios, Menz regresó a Bremen donde fundó el taller gráfico y la escuela de pintura «Menz & Praeger» en la catedral de Bremen; con Adolph Praeger, paso a ser profesor a tiempo parcial en la Escuela de Artes Aplicadas de Bremen y contrajo matrimonio en 1916 con Marie Gundersen.

A partir de 1917 a 1929 paso a ser profesor a tiempo completo en la escuela de artes y oficios, fue nombrado profesor principal en la Escuela nacional de artes aplicadas en Wandrahm y trabaja para el periódico «Diario de Lofot» (Schünemann-Verlag; Bremen)

El 7 de abril de 1931, su vida da un giro significativo al ser nombrado profesor, un título que le permite continuar su pasión por la pintura en Dinamarca. En 1933, su búsqueda de inspiración lo lleva a la vibrante ciudad de Hamburgo, donde el arte y la cultura se entrelazan en cada rincón. Un año más tarde, en 1934, da un paso audaz al fundar la Escuela de Arte Nórdica, un refugio para aquellos que comparten su amor por la creación. Sin embargo, la sombra del régimen nazi se cierne sobre su vida, obligándolo a jubilarse a los 44 años. Con un corazón apesadumbrado, Menz expresa su dolor y desacuerdo con el regimen diciendo : «Me duele demasiado levantar la mano derecha para saludar», una frase que resuena con la angustia de un artista en un mundo que no comprende.

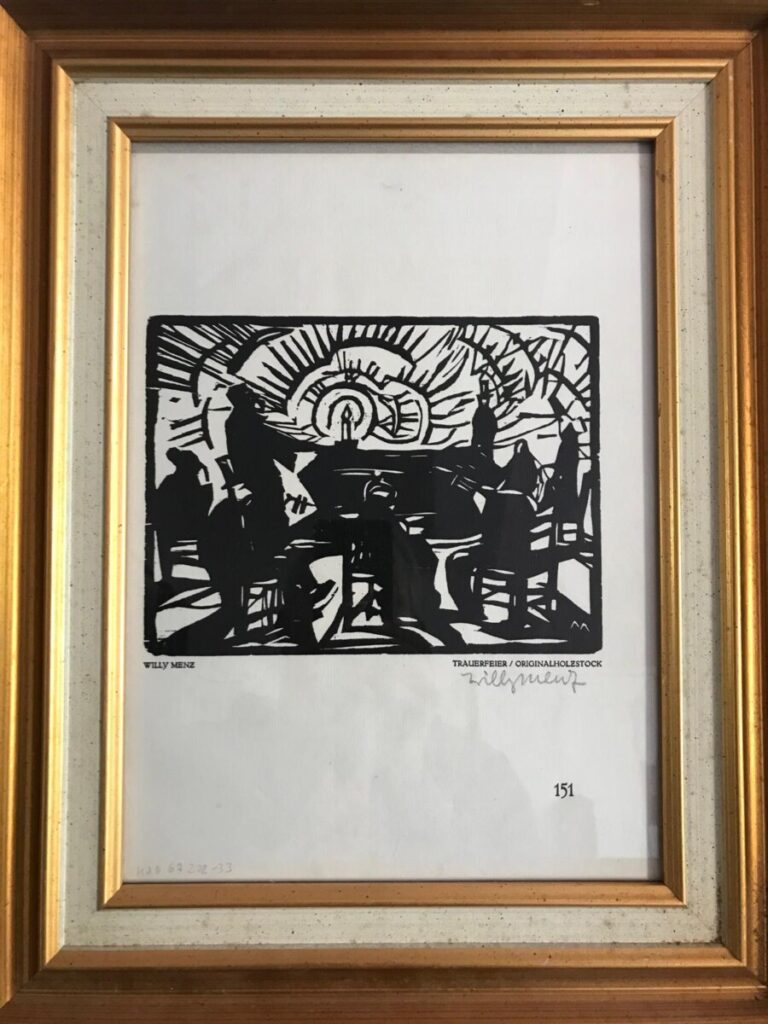

A pesar de la opresión que lo rodea, Menz encuentra consuelo en la comunidad de Bremen, donde los comerciantes lo valoran y apoyan, adquiriendo sus obras y permitiéndole sobrevivir a los estragos de la guerra. Tras los devastadores bombardeos que asolan Bremen, su alma creativa se manifiesta en dibujos que capturan la desolación de su entorno. Después de una estancia a Neddenaverbergen, regresa a su ciudad natal en 1946. Ese mismo año, su talento es reconocido al ser nombrado director de la clase de diseño gráfico en la «Staatliche Kunstschule Bremen», y en en seguida asume el cargo de director. En 1949, su pincel da vida a una monumental obra titulada «Visión sobre Bremen» dedicada al ayuntamiento, un homenaje a su amada ciudad. Finalmente, en 1952, decide de jubilarse libremente , dejando un legado imborrable en el mundo del arte.

A lo largo de su vida, Menz se embarcó en innumerables travesías que lo llevaron a explorar los rincones más lejanos del mundo, desde las tierras frías de Noruega y Dinamarca hasta el vibrante calor de España, pasando por los vastos paisajes de los Estados Unidos, Polonia, Checoslovaquia y Francia. A pesar de todo que el destino lo llevo’ al final del camino el 10 de febrero de 1969, en Bremen, su vida se apagó sin que jamás pudiera regresar a Quetzaltenango, un lugar que, a pesar de haber sido su primer hogar, nunca se encontró reflejo en sus lienzos. He tenido la fortuna de contemplar muchas de sus obras, pero la imagen que perdura en mi mente es la de esos veleros melancólicos, despojados de marineros, esos barcos solitarios que navegan sin capitán, la desolación de los puertos vacíos y las calles de pueblos olvidados, donde el eco del silencio se siente más fuerte que cualquier murmullo.

Mi conexión con Menz es profunda, como si su arte impresionista hablara de un sentimiento de exilio, de ser un proscrito en un mundo que avanza sin compasión. La vida se despliega ante nosotros como un tren que parte, un avión que surca los cielos o un barco que se aleja, y aunque estos medios de transporte continúan su camino, somos nosotros quienes elegimos permanecer al margen de ese regreso. En su obra, encuentro una reflexión sobre la soledad y la búsqueda de un lugar al que nunca se puede volver, un eco de la nostalgia que resuena en cada trazo, en cada color que se funde en el ocaso, es posible que el alma de Quetzaltenango exista en el arte de Menz pero no como una patria o como el origen de su destino.

Leyendo a Luis Cardoza tengo en memoria lo que él escribe sobre esos soldados guatemaltecos de origen alemán que combatieron en Europa al lado de Alemania de la misma manera que lo hicieron españoles, franceses, Italianos belgas cada uno con las naciones de sus padres, una deuda moral quizas de un pasado que nunca estuvo lejano. Entre estas dos palabras que expresan la misma esencia “heimat” y “ Tinimit” no hay duda cada uno lleva la suya grabada en el corazon.

Luis Paraiso

Bremen 1985

Willy Menz un peintre de Quetzaltenango:

Au fil des années, j’ai entrepris un voyage intérieur, une quête passionnée d’un passé marqué par l’exil. J’ai eu la chance inestimable de croiser des âmes dont les créations, nourries par leur expérience d’expatriés, résonnaient avec la mélodie de leur départ et l’attachement indéfectible aux valeurs d’une vie laissée derrière. Cette expérience se révélait comme une déchirure du destin, s’insinuant souvent de manière subtile dans les œuvres des artistes ou dans les comportements des individus. Je ressens profondément que lorsque les mots se font rares, l’esprit s’épanouit en un florilège de langages, permettant ainsi d’exprimer les joies, les peines et les nostalgies qui habitent chaque geste que nous posons. Peut-être que cette réflexion m’a conduit à des rencontres marquantes, parmi lesquelles se dresse le nom de Willy Menz.

Dans les années 1860, le contexte d’émigration se dessine comme une période charnière dans le développement économique et démographique des Européens qui osent franchir l’Atlantique pour rejoindre l’Amérique. L’Europe, alors en proie à l’effervescence de la révolution industrielle, connaît une prospérité dont les fruits sont inégalement répartis, laissant de nombreux cœurs en quête d’un avenir meilleur. Les champs, autrefois nourriciers, subissent une transformation radicale, et la propriété foncière devient un enjeu crucial de cette émigration massive, car le continent se heurte à la difficulté de partager la terre, rendant l’ascension sociale impossible pour les paysans.

Ce climat de bouleversements pousse d’innombrables âmes à abandonner leurs terres natales, acculées par de mauvaises récoltes, la pauvreté, une explosion démographique et des industries urbaines incapables d’accueillir ces nouveaux chercheurs d’opportunités. Le prolétariat, en quête de dignité et de reconnaissance, se voit contraint de quitter son foyer, emportant avec lui des rêves et des espoirs. Ainsi, chaque départ devient une histoire, une mélodie de souffrance et d’espoir, tissant un lien indéfectible entre ceux qui partent et ceux qui restent, entre le passé et l’avenir, dans une danse éternelle de nostalgie et de renouveau.

Les conflits orchestrés par Bismarck, ainsi que le poids écrasant de la répression et des discriminations, tant sur le plan politique que religieux, ont gravé dans le cœur des peuples européens une cicatrice profonde et persistante. La russification, qui cherche à homogénéiser les cultures, s’ajoute à la misère et à la brutalité qui ravagent de nombreuses régions du continent. Dans ce contexte chaotique, des milliers d’âmes se lancent à la recherche d’un avenir meilleur. Chaque voyage devient alors une épopée collective, où les espoirs et les rêves s’entrelacent, tissant un chemin vers le Nouveau Monde, un parcours que tant d’entre eux entreprennent avec une détermination inébranlable, désireux d’échapper aux souffrances qui les étouffent.

L’avènement de la révolution industrielle marque un tournant crucial, notamment avec l’invention de la machine à vapeur, qui transforme radicalement le transport maritime. Les navires, désormais propulsés par des hélices immergées, remplacent les voiles traditionnelles, métamorphosant ainsi l’expérience de la migration. Ce progrès technique abrège considérablement la durée des traversées et facilite les échanges de marchandises entre les continents. Ces vaisseaux, qui parcourent les océans, ne se contentent pas d’importer des ressources d’Amérique, ils rapportent également des récits de vie, des aspirations et des sacrifices, témoignant des espoirs de ceux qui osent quitter leur terre natale.

Cependant, cette traversée n’est pas exempte de dangers, car environ 15 % des migrants ne parviennent jamais à atteindre leur destination, laissant derrière eux un sillage de douleur et de perte. Chaque départ est empreint d’une mélancolie poignante, une séparation d’avec les racines, les souvenirs et les êtres chers. Les vagues de l’océan, à la fois porteuses d’espoir et de désespoir, deviennent le témoin silencieux de ces âmes en quête de renouveau. Dans cette quête, chaque individu porte en lui une histoire, un rêve, et une volonté de bâtir un avenir, défiant ainsi les tempêtes de la vie pour embrasser l’inconnu.

L’Allemagne, avec ses ports légendaires tels que Brême et Hambourg, se dresse majestueusement comme le point de départ d’une odyssée migratoire, où l’espoir et l’incertitude s’entrelacent à chaque pas des intrépides aventuriers qui osent abandonner leur terre natale. Entre 1815 et 1930, l’Europe voit plus de 60 millions de ses habitants s’engager dans cette quête du rêve américain, un phénomène qui illustre la puissance des aspirations humaines face aux défis de l’existence. Chaque départ devient une promesse de renouveau, une occasion de réécrire son destin, et dans ce vaste mouvement de population, se dessine le tableau d’une époque empreinte du désir ardent de liberté et de prospérité.

Brême, depuis les débuts du XVIIIe siècle, s’est affirmée comme un phare commercial reliant l’Europe à l’Amérique, un lieu où les fragrances du café, du thé et du coton s’entrelacent dans une danse envoûtante de commerce et de culture. En 1673, l’établissement de la première maison de café dans les territoires germanophones a marqué un tournant décisif, révolutionnant non seulement le paysage commercial, mais symbolisant également l’arrivée de nouvelles influences et saveurs. Cet échange culturel a non seulement enrichi l’économie locale, mais a également tissé une toile de relations humaines qui transcendent les frontières, unissant des âmes de divers horizons dans un même rêve de prospérité et de liberté. C’est dans cette ville vibrante qu’a résonné le nom de Willy Menz, un quetzalteco dont l’histoire s’entrelace avec celle de tant d’autres.

En quête de mon destin, je portais en moi le sentiment d’un exilé, ce besoin irrésistible de parcourir le monde, de rouler d’un lieu à un autre. Depuis ma jeunesse, le nom de « La mer du Nord » résonnait en moi comme une mélodie lointaine, un appel mystérieux qui ne cessait de m’intriguer. C’est ainsi qu’un jour de novembre 1985, accompagné de ma chère épouse Bernadette, de notre fils Zipacna et d’un lapin espiègle nommé Josein, nous avons décidé de relier mon héritage guatémaltèque à cette mer tant désirée. Mon rêve s’est révélé être une réalité tangible, alors que nous parcourions les 1600 kilomètres qui séparaient Cannes de Bremen, traversant les paysages enchanteurs des Pays-Bas, avec l’Afsluitdijk comme toile de fond de notre aventure en camping-car.

Chaque beauté de notre planète est unique, éveillant en nous des émotions qui se dévoilent avec le temps, rendant le goût des souvenirs encore plus doux. J’ai été émerveillé par les champs de maïs qui bordaient la mer, par les blés qui se mouillaient au rythme des vagues, créant une harmonie parfaite entre la terre et la mer. Le chemin qui nous menait à Bremen, longeant la mer du Nord, était d’une majesté inégalée, chaque virage révélant un nouveau tableau de la nature, une invitation à la contemplation et à la rêverie.

Je me remémore avec tendresse notre promenade le long des rives du Weser à Brême, où nous avons découvert un quartier enchanteur, avec ses ruelles pavées et ses maisons à toits en pente, ornées de fenêtres qui semblaient raconter des histoires. Au détour d’une de ces charmantes voies, dans une galerie d’art, mon regard fut captivé par une toile représentant un petit port de pêcheurs, où des voiliers dansaient doucement sur les flots. Étrangement, la plage qui s’étendait devant moi était déserte, enveloppant l’ensemble d’une atmosphère de sérénité troublante, et en bas de la peinture, une inscription mystérieuse attira mon attention, comme un secret murmuré par les vagues.

“ Zu Willy Menz (16.01.1890 Quetzaltenango (Guatemala) – 10.02.1969 Bremen)”

C’est ainsi que j’ai croisé le chemin de Willy Menz, en quête des raisons qui l’avaient vu naître à Quetzaltenango. Au fil de mes recherches, j’ai découvert que son père, Wilhelm August Gottlieb Menz, était un charpentier dont le destin s’est éteint en 1923. Sa mère, quant à elle, se nommait Anna Lovise Krebs, originaire de la ville de Celle, en Allemagne. Wilhelm Augusto Gottlieb, un commerçant aguerri, avait fait le voyage vers le Guatemala en 1883, s’établissant avec succès au sein de la colonie allemande de Quetzaltenango. En 1889, il fit venir celle qui allait devenir son épouse, Anna Lovise Karnstedt Rediguer, née à Nordhausen, fille de Jean Christobal Frédéric Karnstedt, un propriétaire de calèches et de harnais, et de Federica Luisa Rediguer, également originaire de Nordhausen.

La plupart des colons qui s’aventuraient vers ces nouvelles terres étaient de jeunes rêveurs, âgés de 16 à 25 ans, souvent célibataires, animés par l’espoir d’un avenir meilleur. Depuis le XVIe siècle, la présence féminine dans les colonies espagnoles était remarquablement rare, les femmes ne représentant pas plus de 30 % des immigrants. Au XVIIe siècle, plus des trois quarts des serviteurs qui quittaient l’Angleterre étaient des hommes ou des garçons. Bien que l’on prétende que les colons britanniques arrivaient en familles aux Amériques, la réalité était que les hommes dominaient presque tous les flux migratoires, reléguant les femmes à un rôle secondaire dans cette aventure vers l’inconnu, où l’espoir et la détermination se mêlaient à l’incertitude.

Le succès de leur nouvelle existence permit à certains émigrants de retourner temporairement dans leur patrie, où ils retrouvaient leurs familles et leurs racines. Ainsi, de nombreux hommes célibataires entreprenaient le voyage de retour vers leur terre natale, en quête d’une compagne désireuse de partager cette aventure d’exil. D’autres, plus audacieux, optaient pour la voie épistolaire, tissant des liens amoureux à travers des lettres, unissant leurs cœurs à distance dans une époque où l’amour pouvait s’épanouir même sans le contacte physique.

Il est possible que cette union ait vu le jour lors d’une rencontre fortuite entre les membres de la famille Menz, ou peut-être que le lien entre les parents, tous deux originaires de la même région allemande, ait favorisé un arrangement entre les deux clans. Ainsi, Mademoiselle Anna Lovise Karnstedt s’apprête à quitter son pays pour le Guatemala, munie d’un document rédigé par sa mère, qui lui accorde la permission d’épouser son bien-aimé, Monsieur Menz. Étant orpheline de père, la responsabilité de cette décision repose entièrement sur les épaules de sa mère veuve, qui, avec amour et détermination, signe ce précieux acte.

Le 16 janvier 1890, la vie de Willy Menz commence à Quetzaltenango, mais deux ans plus tard, la famille doit retourner à Brême, suite aux ravages causés par le tremblement de terre de San Perfecto, une tragédie qui a emporté des milliers de vies au Guatemala. Ce cataclysme marque le début d’une période sombre pour le pays, alors que la pression des Anglais sur le président Estrada Cabrera pour les dettes contractées par son predeceseur Reyna Barrios exacerbe les tensions au sein de l’oligarchie, qui se dispute le pouvoir tout en trompant le peuple guatémaltèque avec des promesses de « révolution ». Ce n’est qu’en 1944, avec l’avènement de la « Junte révolutionnaire », que l’on peut envisager un véritable changement, alors que la fin de la Seconde Guerre mondiale annonce une transformation inéluctable des structures de pouvoir.

Le 7 avril 1931, un tournant décisif s’opère dans l’existence de cet artiste passionné, lorsqu’il est nommé professeur. Ce nouveau rôle lui offre l’opportunité de nourrir son amour pour la peinture au cœur du Danemark, un pays où les paysages et les lumières semblent danser sous le pinceau des créateurs. En 1933, sa quête d’inspiration le conduit vers la ville animée de Hambourg, un lieu où l’art et la culture s’entrelacent avec une intensité palpable, chaque coin de rue résonnant des échos de la créativité. L’année suivante, en 1934, il fait preuve d’audace en fondant l’École d’art nordique, un sanctuaire pour les âmes artistiques partageant sa passion, un lieu où les rêves prennent forme et où l’imagination s’épanouit.

Cependant, l’ombre menaçante du régime nazi s’étend sur sa vie, l’obligeant à se retirer prématurément à l’âge de 44 ans. Avec une profonde tristesse, Menz exprime son désaccord face à cette tyrannie en déclarant : « Ça me fait trop mal de lever la main droite pour saluer », une phrase empreinte de douleur qui résonne comme un cri de désespoir d’un artiste perdu dans un monde devenu étranger. Malgré cette oppression, il trouve refuge dans la communauté chaleureuse de Brême, où les commerçants, reconnaissant la valeur de son art, le soutiennent en acquérant ses œuvres, lui permettant ainsi de traverser les tempêtes de la guerre.

Après les bombardements dévastateurs qui ravagent Brême, son esprit créatif s’éveille à travers des dessins poignants qui capturent la désolation de son environnement. Après un séjour à Neddenaverbergen, il retourne dans sa ville natale en 1946, où son talent est enfin reconnu. Nommé directeur de la classe de graphisme à la « Staatliche Kunstschule Bremen », il embrasse ce nouveau rôle avec passion. En 1949, son pinceau s’anime pour donner vie à une œuvre monumentale, « Vision sur Brême », un hommage vibrant à sa ville bien-aimée, avant qu’en 1952, il ne choisisse de prendre sa retraite, laissant derrière lui un héritage artistique indélébile, une empreinte de beauté et de résistance

Tout au long de son existence, Menz a entrepris de multiples périples, s’aventurant dans des contrées lointaines et mystérieuses, des paysages glacés de la Norvège et du Danemark aux rivages ensoleillés de l’Espagne, en passant par les étendues infinies des États-Unis, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de l’Inde et de la France. Pourtant, malgré ces explorations qui l’ont conduit aux confins du monde, son voyage s’est achevé le 10 février 1969 à Brême, laissant derrière lui un désir inassouvi de retourner à Quetzaltenango, ce lieu qui, bien qu’ayant été son premier refuge, n’a jamais trouvé sa place sur ses toiles. J’ai eu le privilège d’admirer plusieurs de ses créations, mais l’image qui s’impose à moi est celle de ces voiliers solitaires, dépouillés de marins, voguant sans capitaine, témoins d’une désolation palpable dans des ports abandonnés et des ruelles de villages oubliés, où le silence résonne plus fort que le moindre murmure.

La connexion que j’éprouve avec Menz est d’une profondeur troublante, comme si son art impressionniste évoquait un sentiment d’exil, une existence en marge d’un monde qui avance sans pitié. La vie se déroule devant nous tel un train qui s’éloigne, un avion qui fend les cieux ou un navire qui prend le large, et bien que ces moyens de transport poursuivent leur chemin, c’est nous qui choisissons de rester en dehors de ce retour tant espéré. À travers son œuvre, je découvre une méditation sur la solitude et la quête d’un lieu où il est impossible de revenir, une résonance de nostalgie qui s’inscrit dans chaque coup de pinceau, dans chaque nuance qui se mêle au crépuscule.

Il est certain que l’essence de Quetzaltenango s’exprime à travers l’art de Menz, mais non pas comme une terre natale ou un point de départ de son parcours. Au contraire, elle se manifeste tel un souffle éphémère, une mélodie délicate qui flotte dans l’atmosphère, un souvenir fugace qui imprègne ses toiles. Chaque création devient ainsi un reflet de son être intérieur, une quête des émotions d’errance et de nostalgie, où chaque coup de pinceau évoque une histoire, une mémoire perdue dans les méandres du temps.

En feuilletant les écrits de Luis Cardoza, je me remémore ses réflexions sur ces soldats guatémaltèques d’origine allemande, qui ont combattu en Europe aux côtés de l’Allemagne, tout comme les Espagnols, les Français et les Belges l’ont fait avec le pays de leurs parents. Cette connexion tissée entre les générations semble être une dette morale envers un passé qui ne s’est jamais vraiment éloigné. Entre les deux termes qui capturent cette même essence, « heimat » et « Tinimit », il n’y a guère de doute : chacun d’eux porte en lui une empreinte indélébile, gravée au plus profond de son cœur, un écho d’identité et d’appartenance qui résonne à travers les âges.

Luis Paraiso

Bremen 1985